NADANDO PRA FORA DO AQUÁRIO – Sobre o filme “Aquário” (“Fish Tank”, U.K., BBC Films, 2009, de Andrea Arnold)

“I’m good at being uncomfortable

So I can’t stop changing all the time.”

FIONA APPLE, Extraordinary Machine [ouça]

Muito mais triste seria o mundo se não houvesse a angústia como fator de mobilização: o desconforto do sujeito com seu enrosco existencial, o inconformismo diante de sua situação-de-vida repleta de indizível, de incompreensível, ou mesmo de vivências intragáveis ou quase insuportáveis, são motores dos movimentos de superação (o que alguns, de ímpetos mais místicos, chamariam de “auto-transcendência”).

A superação-de-si (do si em seu hoje, do si sempre inconcluso) exige do sujeito que tenha uma boa dose de discórdia consigo mesmo, uma vontade de deixar-se para trás rumo a uma melhor versão de si. Fiona Apple talvez seja a mais genial poetisa a revelar tudo isto em suas canções – a exemplo de “Extraordinary Machine” ou “Better Version of Me”.

Através de uma narrativa cinematográfica arrojada, comovente e impactante, Fish Tank, belo filme da Andrea Arnold lançado pela BBC Filmes em 2009, nos dá acesso a uma personagem de vivacidade juvenil intensa, ingovernável. Ela lida com as opressões à sua volta com o sadio desrespeito pelas correntes que possuem, quando capturados, os animais que haviam sido antes selvagens, que passaram todas as suas vidas correndo livres e soltos pela floresta e são visceralmente incapazes de aceitar as normais rédeas e focinheiras impostas pelos humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=HXtkkBOcmHc

Em um filme que aposta em metáforas bastante significativas, a mensagem crucial parece ser um conclame ao amadurecimento criativo. Este envolve, sempre, revoltas contra as limitações e travas socialmente impostas e que bloqueiam o nosso crescer-para-além-si. A protagonista de Fish Tank é uma peixona adolescente que faz de tudo para romper com o confinamento em um aquário que é seu presídio. Melhor dizendo: Mia é uma espécie de símbolo de uma juventude que as velhas gerações ainda vivas, em sua autoritária gerontocracia, tentam encerrar na jaula de uma tanque de peixes onde a ração são só migalhas. Ela explode em revolta e consegue a proeza: sua rebeldia é bela, filmada com toda a empatia por Andrea Arnold, cineasta inglesa também responsável pela melhor adaptação recente de O Morro dos Ventos Uivantes de Brönte e vencedora de um Oscar de curta-metragem por Wasp.

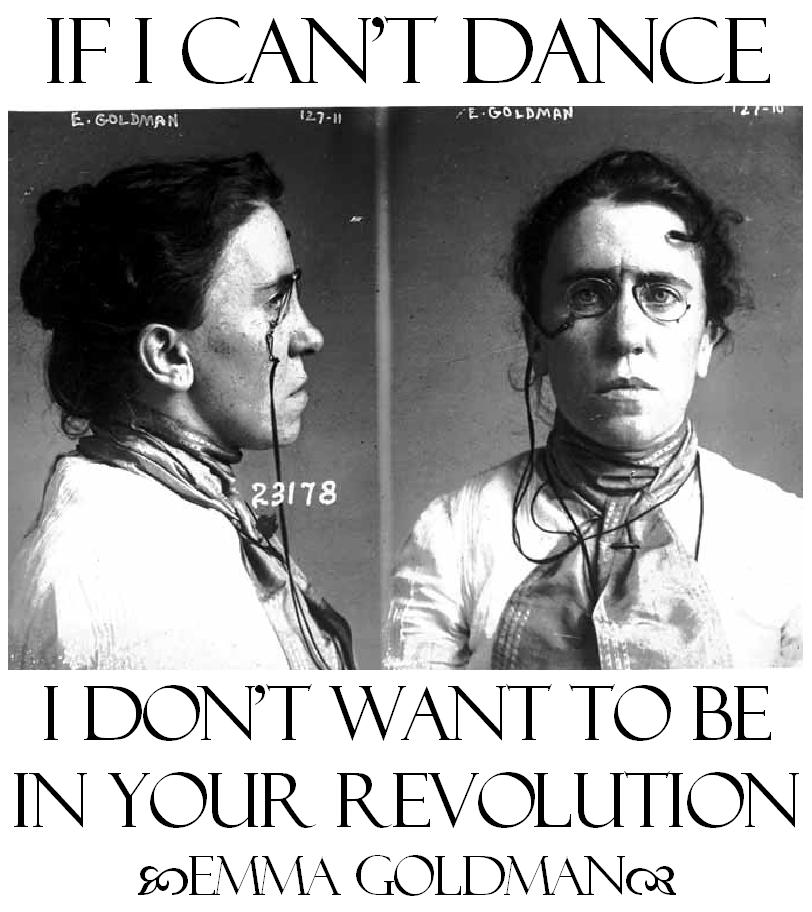

Em FISH TANK, Mia está sempre em busca de um jailbreak. Dá conta, no processo, de fazer com que esta revolta, para além dos elementos destrutivos que carrega, refulja como uma revolta criativa, uma criatividade revoltada: uma femme revolté que talvez agradasse a Camus ou Beauvoir, caso estivessem vivos para espiarem através do viés d’um olhar existencialista esta bela obra do cinema contemporâneo. Em Mia, enfim, refulge algo à maneira de Emma Goldman: pulsa no anarquismo espontâneo de Mia a determinação a ir dançando sua revolução.

https://www.youtube.com/watch?v=UoofjmU6RW4https://www.youtube.com/watch?v=a0AopyyI1kc

Ao assistir ao filme, por vezes me lembrei do que canta Fiona Apple na bela canção que dá título a seu maravilhoso álbum em parceria com Jon Brion, Extraordinary Machine: quem é “bom em sentir desconfortável não pode parar de mudar o tempo todo”.

Em Fish Tank, a vida de uma adolescente britânica chamada Mia (interpretada por Katie Jarvis) é explorada nos meandros de seu labirinto existencial em formato metafórico de aquário. Metáfora de um confinamento revoltante que desperta, em mim, sua ReXistência. Nós espectadores somos lançados direto para o epicentro deste labirinto que é Mia, desnorteada e enfurecida, irrompendo na tela, logo nas primeiras cenas, com a fúria de uma punk urbana que taca pedras em vidraças e quebra o nariz dos desafetos a cabeçadas. Algumas cenas adiante, a mãe anuncia a Mia que, em 2 semanas, ela irá para a “casa de correção”. Andrea Arnold assim dialoga com a arte radical de Virginie Despentes, sobretudo Bye Bye Blondie, que também focaliza um destino adolescente confuso entre amores e revoltas, perdido no labirinto de si e todos os Noir Désir…

Fish Tank revela, de maneira instigante, o labirinto em que Mia se debate feito um peixe-dançarino em revolta contra as dimensões estreitas demais de seu aquário-presídio, repleto de opressões que a rodeiam e tentam esmagá-la: envolta numa miríade de opressões, ela vai dando um jeito de driblar as adversidades da vida, um pouco no remelexo, um pouco na irrupção de raiva reativa – com os beats do hip hop bombando em seus fones-de-ouvido e seus soundsystem, esta peixa irritada com o confinamento em aquário demasiado estreito debate-se querendo fugir…

Um dos símbolos supremos que o filme ergue para representar este ímpeto de fuga é a égua de seu amigo, sempre acorrentada e raquítica: a égua que ela tenta roubar, atacando contra o cadeado que mantêm o animal preso com golpes de pedras e marteladas.

Esta égua, que ela fracassa em libertar através da martelada, faz com que ela descubra-se confrontada, mais uma vez, pelo “monstro” social onipervasivo, Minotauro de seu labirinto: uma cultura onde as relações sociais são brutas, sem delicadeza, norteadas pela ofensa mútua. À semelhança da estética dos Sex Pistols, ficamos com a impressão inicial de que esta é uma Inglaterra da Juventude No Future e que todos estão cuspindo uns nas caras dos outros.

Incapaz de resgatar a Égua, com quem ela provavelmente fugiria pra bem longe de sua vida-inferninho nos subúrbios de Londres, esta princesa-punk tem que encarar o Minotauro da macheza tóxica. Vemos uma gangue de três caras e um rottweiler tentando estuprá-la. Ela se debate com todas as forças de seu corpo, briga com eles esperneando e desferindo socos. Até que se liberta o bastante para correr na velocidade de um atleta dos 100m raso nas Olimpíadas.

Ter escapado de uma tentativa de estupro não a torna muito predisposta a ser gentil com os homens em geral – muito menos com o novo namorado de sua mãe, Connor (interpretado por Michael Fassbender). Se ela, de cara, antipatiza com ele e o trata como inimigo, é pois isto tornou-se sua reação emocional padrão diante dos humanos em geral. Ela tem antipatia por gente. Uma antipatia que engloba os que tem pica e os que tem buceta numa mesma onda de misantropia adolescente. Tanta fúria precisa expressar-se, caso contrário este aquário explodirá pelos ares como uma panela de pressão esquecida por tempo demais no fogão.

Se me permitem uma digressão pela Cultura Pop contemporânea que me parece significativa como chave de leitura do filme, é importante notar a semelhança do nome da protagonista de Fish Tank, Mia, com a artista, de nome bastante semelhante e de imensa repercussão no Reino Unido neste últimos anos, que é a rapper funkeira cineasta M.I.A., originária do Sri Lanka, hoje uma das mais provocativas artistas britânicas do séc. 21.

Assim como M.I.A. horrorizou muitos – e atraiu processos contra si que quase a levaram à falência – quando mostrou o dedo médio em cima do palco que dividia com Madonna, no famigerado show da NFL, a Mia do filme também gosta de uma expressão cultural que provoque, que confronte e que não seja demasiado “boa-moça”. Com vínculos fortes com a cultura hip hop, o corpo de Mia imita o de M.I.A.: quando tem tempo livre, a personagem de Fish Tank dedica-se a treinar-se nas artes do breakdancing. E arrasa…

INDIANAPOLIS, IN – FEBRUARY 05: MIA performs during the Bridgestone Super Bowl XLVI Halftime Show at Lucas Oil Stadium on February 5, 2012 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Christopher Polk/Getty Images)

Mia está animada pelo sonho de tornar-se uma dançarina de sucesso, uma artista de renome. Diante da tela da TV onde assiste a videoclipes sacolejantes da black music globalizada, ela sacode o esqueleto nos interstícios desta vida que parece oprimi-la por todos os lados.

Primeiro e sobretudo, a opressão materna, que explode na tela logo nos primeiros momentos de um filme que explora, a fundo e com densidade poética, a metáfora entre a adolescente rebelde de 15 anos, que protagoniza o filme, e um peixe aprisionado num aquário – um peixe ali preso também por correntes maternalmente impostas, um peixe cheio de inquietude, querendo expressar seus encantos de sereia.

Mas, assim como M.I.A., Mia acaba radicalizando no confronto com as situações materiais do mundo em que vive, socialmente convulsionado por conflitos e antagonismos que polvilham por toda parte a praga das relações de dominação e subalternidade, de opressor e oprimido, estas travas supremas para a superação humana da atual nossa fase de morticínios infindos em que nos trucidamos como fratricidas no labirinto.

O filme não está interessado na vida de quem é pop star, mas sim na vida anônima de quem sonha em sair dum pântano de anonimato. A filmagem de Andrea Arnold é bastante realista, lembrando o estilo de mestres britânicos do cinema realista sobre a riff raff como Mike Leigh e Ken Loach. Mas o olhar atento à juventude de uma mulher em seu aquário de opressões transforma a obra em algo que toca fundo na questão do feminino no mundo contemporâneo. Dificilmente Fish Tank poderia ser considerado feminista, o que não o impede de ter muita food for thought sobre as relações sociais entre mulheres. A começar por mãe e filha, que estiveram um dia eimersas em uma simbiose tão intensa, fundidas num sóorganismo, e que na adolescência são descritas como extremamente arredias.

Vale ressaltar que algumas vertentes do feminismo, por centrarem a mira de suas críticas no Patriarcado, acabam por pintar o retrato do opressor como sinônimo de macho, o que dificulta a apreensão da realidade inegável de que existem, e em profusão, mulheres que oprimem mulheres, a começar pelas mães que oprimem suas filhas, irmãs-mais-velha que oprimem suas irmãzinhas, dentre outras manifestações desse fenômeno que é o avesso e o antônimo da sororidade. A irmãzinha de Tyler, ao despedir-se de Mia quando esta anuncia que está vazando para o País de Gales, diz: “I hate you”, ao que a irmã responde: “I hate you too.” É uma das cenas mais fofas do filme.

Instantes antes, a mãe, ao ser avisada que a filha maior estava de partida, com malas feitas e uma carona para outro país, lança-lhe na cara um “fuck off!” A mãe, cansada de reter no aquário aquela rebeldia indomável, enfim concede a Mia o direito de vazar. Antes, esta mãe era sentida como carcereira, agora transmuta-se de súbito numa mulher, falível como todas, humano demasiado humana, e que tenta driblar com dança as deprês dessa vida: mãe e Mia entram na dança da despedida e, sem palavras, estão temporariamente em trégua em sua longa guerra doméstica.

O modo como o filme articula o tema da dança no tecido vital da protagonista é um dos grandes méritos do filme: Mia parece se identificar com a figura do animal que tem seus movimentos impedidos, vê uma analogia entre seu destino e o da Égua que ela tantas vezes tenta salvar, e cuja morte lamenta com lágrimas – lágrimas que ela não derruba, através do filme todo, para nenhum humano.

A dança parece estruturar sua subjetividade em transformação como uma espécie de espinha dorsal da fantasia que motiva o caminhar-adiante. Ela faz planos de tornar-se alguém no mundo da dança, articula com Connor uma ajuda para que ela possa participar de um teste, consegue uma câmera com ele pra que filme um vídeo, pré-condição para ser uma das candidatas desta audition que passa a servir como isca para esta peixona louca para saltar de seu aquário direto para a vastidão do oceano.

Desde seu título, Fish Tank demonstra um certo desejo de metaforizar sua narrativa através de peixes e éguas, que vão revelando para nós as características do labirinto existencial da protagonista. Numa cena chave, Connor leva as 3 mulheres para um rolê de carro que termina numa estranha pescaria: Connor entra no lago a fim de catar um peixão com as próprias mãos e Mia é a única a topar o desafio (ainda que não saiba nadar). A captura do peixe, seguida por um quadro em que o animal agoniza no solo, fora de seu habitat aquático, revela a Mia o poder daquele homenzarrão charmoso – capaz de carregá-la, depois da pescaria, em suas costas de macho forte, o que ele gentilmente, quando ela corta os pés e sente-se necessitada de ser levada no colo.

A caminho daquele episódio de queer fishing, Connor havia tocano no carro a sua canção predileta de todos os tempos, “California Dreaming” na voz de Bobby Womack. A canção traz um eu-lírico que, no Inverno, sonha com uma Califórnia ensolarada – semelhante àquela que, na casa de Mia, decora a sala-de-estar como papel de parede. Mia decide escolher esta canção para dançar. Bola uma coreografia. Todos os incentivos de Connor surtem um certo efeito sobre a auto-estima de Mia, ela vai caindo para os encantos daquele cara que há poucos dias era um completo estranho que dançava com a mãe nas festanças domésticas e que ela observava transando, escondida na obscuridade do corredor.

Fish Tank é um filme desprovido de moralina e retrata comportamentos dificilmente aplaudíveis com tanta empatia que a gente é lançado para além do bem e do mal, como queria Nietzsche. É um filme que não quer nem crucificar nem inocentar sua protagonista – quer que viajemos com a vida dela, com empatia ligada no talo, mas sem perder a capacidade crítica. Nem santa, nem puta: Mia apenas. Mia, cheia de tesões, dançando seu caminho para fora do aquário, rompendo certos limites temíveis – como transar com o namorado da mãe…

Com a mãe desmaiada no quarto após um porre, Connor e Mia transam na sala logo após a performance dela de “California Dreaming” (papel de parede todo Californiano servindo de plano de fundo). A vida de Mia é o próprio inverno, e sua dança é a Califórnia. But the fantasy comes crashing down. No clímax dramático do filme, Mia vai atrás de saber mais sobre a vida de Connor, este cara que já esteve com a pica dentro dela e de sua mãe – e que de repente sumiu. Vazou. Escafedeu-se.

Mia invade a casa de Connor saltando o muro dos fundos e penetrando por uma janela. A câmera com filmagens enfim revela a Mia que Connor é casado e tem uma filha, o que inspira a reação instintiva de tacar a câmera longe e depois mijar no tapete da sala. Na sequência, Mia tenta sequestrar a filha de Connor, que a certo momento escapa pela mata. Em uma das cenas que deixa o espectador gasping for breath, após uma briga violenta em que a criança tenta ser libertar de seu cativeiro aos pontapés contra sua carcereira, Mia empurra a criança na água. Aos 15 anos, Mia quase se torna uma sequestradora e uma assassina.

Evocando outros filmes da história sobre rebeldias juvenis, como Vidas em Fuga de Lumet (com Marlon Brando) ou Rebelde sem Causa de Nicholas Ray (com James Dean), Fish Tank é a crônica de várias pequenas rebeliões contra os jugos opressores. Mia se debatendo para escapar da garra de seus estupradores é uma cena análoga à filha de Connor debatendo-se para escapar da fúria vingativa de Mia. Os elos na cadeia da opressão estão bem encadeados. E este filme não vende falsas esperanças – tanto que o caminho do sucesso permanece vedado para Mia. Não se trata de uma ascensão para o estrelato como dançarina – não estamos diante de nenhum fenômeno semelhante ao de M.I.A., de Janelle Monae ou de Flaira Ferro.

O filme nos frustra ao focar no fracasso de Mia na conquista de seu sonho de ser dançarina – chegando na audition, ela descobre que de fato eles estavam selecionado strip dancers, que ela estava no lugar errado, que ali não havia espaço para sua expressão corporal nem como breakdancer, nem como coréografa dos Sonhos de Califórnia. Ela abandona aquele palco onde o corpo da mulher agita-se apenas para instigar o tesão dos machos e parte para outra.

A atitude de Connor, que comete um adultério duplo, com mãe e filha, antes de abandoná-las e voltar para sua “família tradicional britânica” numa “Safe European Home” (The Clash), é retratada sem panfletagem feminista, mas a mensagem da narrativa é clara: Mia não aceita calada ser comida e depois jogada de lado como uma casca de banana. Mia está disposta a uma irrupção no cenário proibido da família feliz de Connor, para demarcar com seu mijo e sua presença disruptiva aquele território de que está segregada. A área proibida, que Connor impede que ela acesse, temeroso da revelação da verdade, instiga Mia a cometer seu “crime” de sequestro e quase assassinato da filha de Connor.

A cena em que Mia é apedrejada pela criança que dela busca fugir, essa cena que ressoa fortemente na memória pois ali Mia está em full throttle na posição de “opressora” vingativa, é uma das cenas-chave que mostra a disposição do filme em sublinhar o Inferno não é exclusivamente masculino. Quero dizer, com isso, que uma vertente reducionista do feminismo torna-se incapaz de ir mais profundo à raiz dos antagonismos das relações humanas quando culpabiliza unicamente o Patriarcado e “o Macho” por todos os males do mundo, quando é óbvio que também as mulheres são capazes de serem maléficas e opressoras umas com as outras, em diferentes situações onde diferenças de poder propiciem oportunidades para os abusos de autoridade – seja na relação mãe e filha, professora e aluna, médica e paciente, adolescente e criança etc.

Através de seu cinema do fluxo, da transmutação, Andrea Arnold inaugura novos horizontes para a senda dos filmes problematizadores da Juventude na sociedade contemporânea. Há algo de Larry Clark ou de Gus Van Sant em seu cinema, mas algo também singular – e que ela seguirá explorando com maestria em seu próximo filme, Docinho da América. Um Oceano Atlântico inteiro separa EUA e U.K., mas as semelhanças entre eles ainda sobressaem devido ao mesmo caldo de cultura anglo-saxã, protestante e “liberal”. Em seus filmes, Andrea Arnold registra o movimento de reinvenção da juventude nas sociedades contemporâneas através de um cinema de alta intensidade, rica rítmica, montagem de dinamismo videoclíptico e capacidade de propor metáforas de largo alcance.

Ainda sobre o tema da revolta, ou do comportamento revoltado desta figura feminina inconformada e agressiva que é Mia, vale lembrar aos espectadores mais apressados que o filme não está nos convocando para um tribunal, não interessa julgar se Mia é do bem ou do mal, se é uma menina-bandida ou se podemos adorá-la sem culpa. Mia é uma vida complexa que nos oferece seu labirinto para que possamos tentar decifrá-la, e aí percebemos, como fez Jon Savage em seus estudos sobre a Youth, que o individual é indissociável do social. Mia é assim por causa do Patriarcado, da masculinidade tóxica, da cultura do estupro, sim, é possível, mas ela não é redutível a isto, pois estes elementos da cultura, disponíveis a todos os sujeitos que compartilham desta mesma cultura, será “sintetizado” por ela de maneira específica, singular e única.

Seja reproduzindo explosões de agressividade e de dispêndio de força física contra o outro que ela provavelmente aprendeu com os machos da espécie, de certo praticando a mimese das atitudes machomen, seja criando maneiras de empoderamento feminino para sobreviver na selva de intentos de estupro e de irresponsabilidades gerais, tanto masculinas quanto femininas. A ausência completa da figura do pai na família de Mia dá também o que pensar sobre o tema das “famílias desestruturadas” pela falta daquilo que supostamente deveria ser, desta família, a “espinha dorsal”, o pai.

De todo modo, o filme não convida à abstração, não fala sobre o geral, não pretende ser um tratado sobre a família britânica na era contemporânea, é muito mais um dispositivo de ativação de afetos. Mia ativa justamente nossos afetos ativos, nossos afetos que conduzem a ações, nossos afetos que tem um ímpeto inerente de predileção pelo ritmo, pelo movimento, pela mudança, pelo fluxo.

Eis um cinema com alto teor de corporalidade, um cinema que flagra o corpo de Mia movendo-se e agindo-se com uma espécie de volúpia libertária pela captura de imagens onde os gestos falam mais que as palavras. Um filme digno de estudo para quem quer que se interesse por expressão corporal e danças contemporâneas. Na esteira de Paul Gilroy e seu livro abre-horizontes O Atlântico Negro, o filme de Andrea Arnold fala também sobre uma Inglaterra das culturas híbridas, que inclui uma forte expressividade da cultura hip hop, esse fruto tardio e hiper contemporâneo da diáspora dos africanos escravizados que pelo mundo se espalharam, sempre criando e recriando a cultura humana em seus movimentos, mesclas, miscigenações e aventuras de fuga.

Com a sabedoria de William Blake já pulsando em seu corpo de 25 anos, Mia sabe: “He who desires but acts not, breeds pestilence.” (“Aquele que deseja e não age gera uma prole de pestilência.”) Não sei se o que pesou foi a sinapse que conectou a personagem Mia à rapper real M.I.A., mas fiquei com a impressão de que o filme sugeria, para além dos créditos finais, que a protagonista não ficaria presa ao pântano. Que esta peixona estava destinada, num futuro que o filme não conta, a arrasar nas artes.

Mina-rebelde na Inglaterra no future forjada pelo neoliberalismo econômico somado ao puritanismo moral, a Mia encarnada por Katie Jarvis é uma força feminina exuberante, quebra-correntes, como que a anunciar ao mundo, com seus gestos e suas danças, a relevância deste episódio supremo na história da linguagem humana que são os Provérbios do Inferno de Blake:

In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy.

Drive your cart and your plow over the bones of the dead.

The road of excess leads to the palace of wisdom.

Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity.

He who desires but acts not, breeds pestilence.

The cut worm forgives the plow.

Dip him in the river who loves water.

A fool sees not the same tree that a wise man sees.

He whose face gives no light, shall never become a star.

Eternity is in love with the productions of time.

The busy bee has no time for sorrow.

The hours of folly are measur’d by the clock, but of wisdom: no clock can measure.

All wholsom food is caught without a net or a trap.

Bring out number weight & measure in a year of dearth.

No bird soars too high, if he soars with his own wings.

A dead body, revenges not injuries.

The most sublime act is to set another before you.

If the fool would persist in his folly he would become wise.

Folly is the cloke of knavery.

Shame is Prides cloke.

WILLIAM BLAKE

SIGA VIAGEM – ACESSE TAMBÉM:

Publicado em: 20/01/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes